Die Wehrpflicht kommt wieder - was sagen die jungen Menschen dazu?

Wehrpflicht für die Generation Z?

Die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht trifft die Generation Z mitten ins Herz ihrer Wertewelt. Viele junge Menschen aus dieser Generation fragen sich: Warum sollen wir kämpfen? Warum sollen wir uns für etwas verpflichten hinter dem wir nicht stehen?

Seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine wird wieder viel über eine Reaktivierung der im Jahr 2011 ausgesetzten Wehrpflicht diskutiert. Bislang setzen Bundeswehr und Politik auf Freiwilligkeit, doch das wird nicht reichen, um die zum Ziel erklärte „Wehrtüchtigkeit” in absehbarer Zeit zu erreichen.

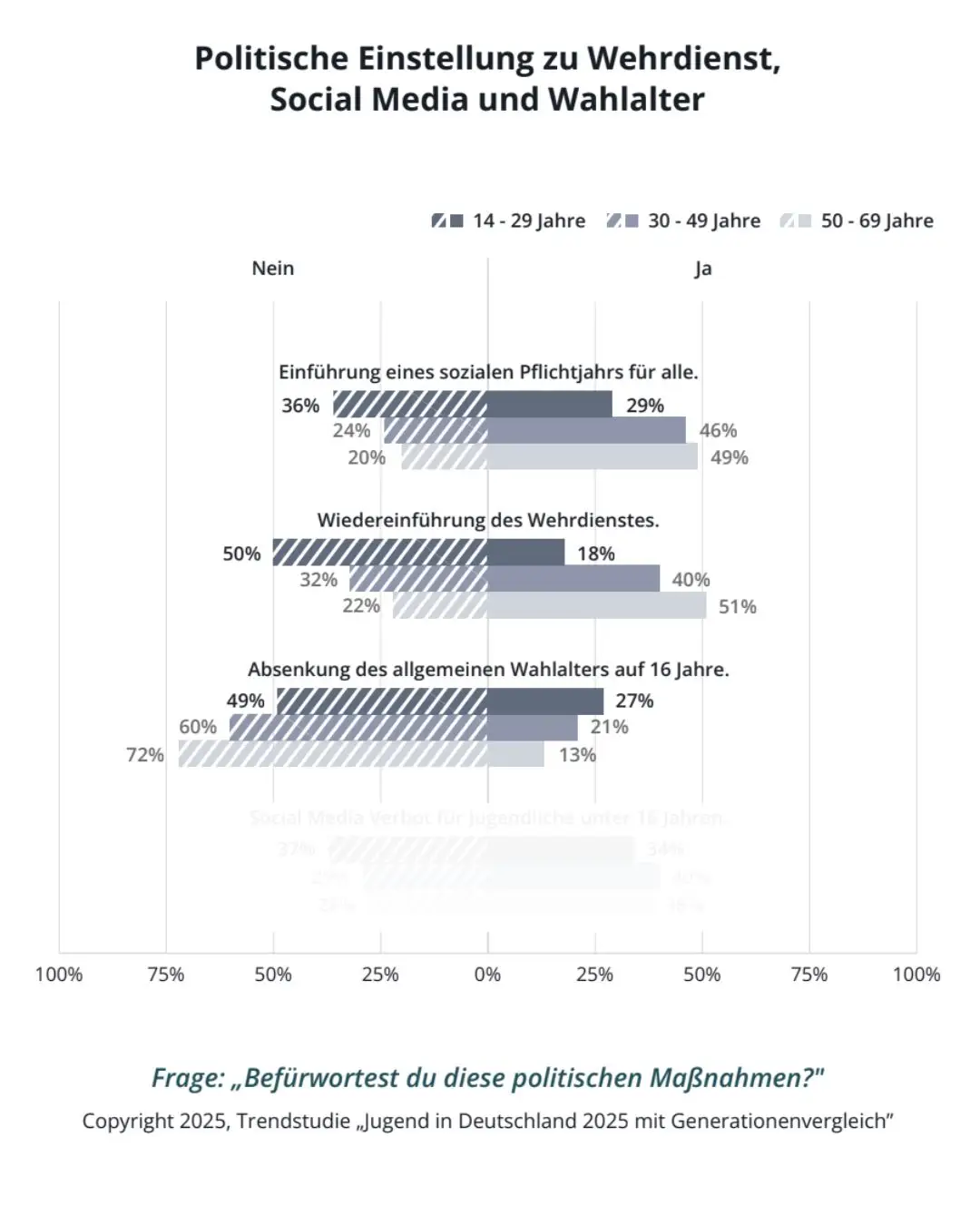

Während nur etwa 2 Prozent der Schülerinnen und Schüler planen, nach dem Schulabschluss einen Wehrdienst zu beginnen, befürworten 18 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die Wiedereinführung des Wehrdienstes und 50 Prozent sind dagegen. Unter 14- bis 18-Jährigen in Deutschland, also den unmittelbar Betroffenen, liegt die Befürwortung bei 15 Prozent (w: 11%; m: 19%). Unter den älteren Altersgruppen ist die Zustimmung sehr viele höher, mit 40 Prozent bei den 30- bis 49-Jährigen und 51 Prozent bei den 50- bis 69-Jährigen.

Etwa gleich hoch sind die Zustimmungswerte für die Einführung eines sozialen Pflichtjahres bei der mittleren und älteren Altersgruppe. Bei den Jungen trifft ein soziales Pflichtjahr dagegen auf deutlich höhere Akzeptanz (29%).

Trendstudie Jugend in Deutschland 2025

Hol dir jetzt die vollständige Studie mit vielen wertvollen, repräsentativen Daten zur Lebens- und Arbeitswelt jungen Menschen! #Social Media #KI #Werte #Finanzen #Motivation #Politik uvm.

Wie die Weltlage das Denken junger Menschen verändert

Das Zögern junger Menschen, wenn es um Fragen der militärischen Aufrüstung oder einer aktiveren Rolle Deutschlands in geopolitischen Konflikten geht, hat einen tiefen Grund: Sie spüren, dass Kriege und sicherheitspolitische Entscheidungen langfristige Auswirkungen auf ihre eigene Zukunft haben werden.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind. Wie schon bei den Militärausgaben zeichnet sich aufgrund der veränderten geopolitischen Lage durch Donald Trump ab, dass auch die Akzeptanz der Jungen für einen verpflichtenden Wehrdienst steigt. Gerade jetzt, wo Donald Trump gegen demokratisch regierte Städte vorgeht, könnte eine Pflichtzeit – ob militärisch oder sozial – Sinn stiften, Zusammenhalt fördern und das Verantwortungsgefühl stärken und unserer Demokratie einen höheren Stellenwert geben.

Pflichtzeit als Chance für Zusammenhalt und Demokratie

Im aktuellen Interview mit dem ZDF spricht Simon darüber, dass junge Menschen sich in der Politik zunehmend übergangen und nicht ernst genommen fühlen – sei es bei der Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht, bei den Corona-Maßnahmen oder beim riesigen Schuldenpaket, das zukünftige Generationen belasten wird. Und trotz allem tragen junge Menschen ein starkes Verantwortungsgefühl für die Zukunft in sich und zeigen große Solidarität gegenüber älteren Generationen. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie lange bleibt das so? Damit unsere Gesellschaft ihre Stärke entfalten kann, braucht es echtes Miteinander – ein gemeinsames Ziehen an einem Strang. Das gelingt nur, wenn junge Menschen aktiv in Entscheidungen eingebunden werden und die Belastungen aktueller Krisen fair verteilt sind. (siehe auch Interview von Simon Schnetzer bei rnd.de, vom 22.10.2015)

Damit junge Menschen die Idee eines Pflichtdienstes oder Wehrdienstes nachvollziehen können, braucht es vor allem Verständnis und Perspektive. Es muss klar werden, wofür dieser Dienst steht, welches Ziel dahinter steht und welchen Beitrag die Gesellschaft insgesamt leistet. Erst wenn junge Menschen das Gefühl haben, dass Verantwortung gerecht verteilt ist und sie Teil einer sinnvollen Vision sind, kann Akzeptanz für eine Wiedereinführung des Wehrdienstes entstehen.

Fazit

Statt einer Rückkehr zur alten Wehrpflicht braucht es ein modernes Gesellschaftsjahr, das Wahlfreiheit bietet – ob beim Bund, im Pflegeheim oder beim Klimaschutzprojekt. Das wäre ein Angebot, das Generation Z ernst nimmt und zugleich den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Denn Pflicht allein schafft keinen Zusammenhalt – Sinn schon.

.jpg)

.webp)

.webp)

.jpg)

.webp)

.webp)

.webp)

.jpg)

.jpg)

.webp)

.jpg)

.webp)

.webp)

.jpg)

-2.webp)

-2.webp)

-2.webp)

-2.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.png.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpeg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.jpg.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.jpg.webp)